ara

mejorar el entendimiento del contexto cultual de Séneca y el mundo antiguo

romano, he hecho una lista onomástica, geográfica y cultural que contiene la

mayoría de la referencias hechas por Séneca en sus escritos. ¡Que les

disfruten!

Referencias culturales y geográficas, y de

individuos mencionados por Séneca

Aristogitón (en griego

antiguo: Ἀριστογείτων / Aristogeitôn

(†514 a. C.), y Harmodio (en griego antiguo: Ἁρμόδιος

/ Harmodios (†514 a. C.),

fueron conocidos como los Tiranicidas (tiranicidio, del griego τύραννος

/ tyrannos, «tirano» y el latín -cido «matar»),

luego de asesinar a Hiparco de Atenas. Aristogitón era un ateniense de clase

media. Su joven amante, Harmodio, pertenecía a una noble familia de Atenas.

Harmodio, ofendido por Hiparco, uno de los Pisistrátidas, que impidió que su

hermana formara parte de las canéforas en la procesión de las Panateneas,

decide acabar con los tiranos con la ayuda de Aristogitón. No les resulta

difícil, dado el malestar del pueblo provocado por la tiranía de los

Pisistrátidas, contar con varios cómplices. La idea era la de aprovechar el

desfile militar de las Panateneas para asesinar a Hipias e Hiparco. El día

señalado, Aristogitón y Harmodio advirtieron que uno de los conjurados discutía

en el Cerámico con Hipias, que se hallaba rodeado de su guardia personal.

Creyendo que éste les había traicionado, deciden posponer el atentado y, en su

camino de retirada, se encuentran con Hiparco que iba sin escolta y le apuñalan

hasta darle muerte. Harmodio fue condenado a muerte de inmediato, mientras que

Aristogitón fue torturado, antes de morir, para que delatara a sus cómplices. Harmodio

y Aristogitón son considerados como dos héroes y tratados como mártires de la

libertad, tras el derrocamiento de Hipias, pese a que su tiranicidio estuviera

provocado por razones personales. Dos estatuas, esculpidas por Antenor, se

erigen en su honor en el Ágora. Ambas son destruidas por Jerjes tras el saqueo

de Atenas en 480 a. C., y restauradas después por Alejandro el Grande (o según

Pausanias, por Antíoco). Se les atribuye igualmente un lugar en las Islas de

los Bienaventurados, al lado de Aquiles.

Harmodio

y Aristogitón, copia romana de la estatua Ateniense de Kritios y Nesiotes.

Bitinia. Antiguo

reino localizado al noroeste de Asia Menor y al suroeste del mar Negro, que

desde la península de Calcedonia llegó a extenderse hasta Heraclea Póntica y

Paflagonia, Misia y la Propóntide (actual mar de Mármara). Sus principales

ciudades fueron Nicomedia, Nicea y Bursa. Nicomedia fue fundada en el año 264

a. C. por Nicomedes I y era la capital del territorio.

Mapa del siglo XV de la región de

la actual Turquía, donde aparece Bitinia («Bithynia»).

Carnéades. (En

griego, Καρνεάδης ο Κυρηναίος). (ca. 214 a. C. –

ca. 129 a. C.) Filósofo y orador de

la Antigua Grecia. Nació en la colonia

griega de Cirene, convirtiéndose más tarde en ciudadano de Atenas. Fue director de la

Academia desde ca. 160 a. C. hasta ca. 137 a. C., fundando la tercera Academia

después de haber oído las lecciones de Hegésimo. Sus doctrinas filosóficas fueron

difundidas por su discípulo Clitómaco, dado que él no las publicó. Carnéades

era contrario a todo dogmatismo, sosteniendo tanto la imposibilidad de la

certeza total como de la incertidumbre completa, así como la de llegar al

conocimiento de la divinidad, de igual modo negaba la posibilidad del

conocimiento cierto y el carácter científico de las leyes naturales. Sus ideas

fueron rebatidas con ingenio por San Agustín en su obra Contra los académicos, ya que estos académicos negaban la

posibilidad de conocer la verdad, pero afirmaban que se podían conocer las

cosas por probabilidad o verosimilitud (es decir, por semejanza a la verdad);

por eso, en la obra mencionada, a un discípulo suyo que defiende a los

académicos le responde: «...son dignos de risa tus académicos, que en la vida

quieren seguir lo verosímil, lo semejante a la verdad, ignorando ésta» (II, 7,

19). Aunque finalmente San Agustín sostiene que es «el secreto de Arquesilao»

el que les hace aparentar la duda universal o relativa.

Carnéades, copia romana de la

estatua sentada exhibida en el Ágora de Atenas, cerca de 150 a. C., Gliptoteca

de Múnich.

Crisipo de Solos. (En

griego, Χρύσιππος ὁ Σολεύς). n. 281/78 a. C., en Tarso o Solos (Cilicia) - 208/05

a. C., en Atenas). Filósofo griego,

figura máxima de la

escuela estoica. Ya en la Antigüedad, le llamaban segundo fundador de la Stoa,

y hasta decían que «De no haber existido Crisipo, no existiría tampoco la

Stoa». Diógenes Laercio escribió: «Si los dioses se ocuparan de dialéctica,

utilizarían la dialéctica de Crisipo». Los estoicos dividían la lógica en

retórica y dialéctica. Crisipo dio para la lógica una definición exacta de la

proposición y de las reglas concernientes a la división sistemática de todas

las proposiciones en simples y compuestas.

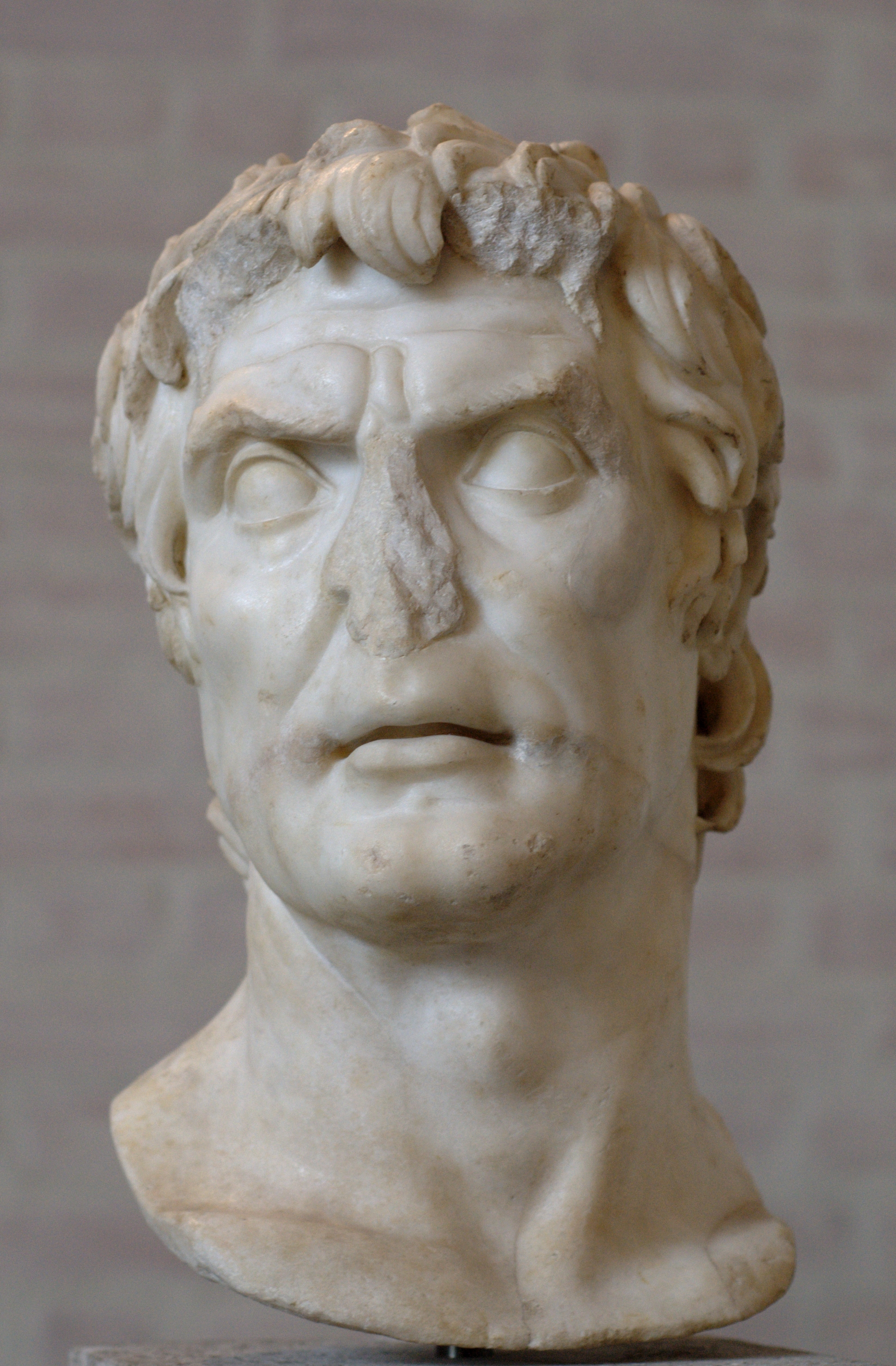

Busto parcial en mármol de Crisipo, copia romana de

un original helenístico, Museo de Louvre.

Critolao. (En

griego, Κριτόλαος). Filósofo

peripatético de la Antigua Grecia que vivió en el siglo II a. C. Nació en

Faselis, en la región de Licia. Fue sucesor de Aristón de Ceos al frente del

Liceo y fue sucedido por Diodoro de Tiro. Era discípulo de Licón. En el año 155

a. C. fue miembro de una embajada de filósofos enviada a Roma por los

atenienses, junto con Carnéades y Diógenes el Estoico. Apoyaba la teoría de

Aristóteles sobre la incorruptibilidad del alma. Cicerón cita la llamada

«balanza» de Critolao, donde ponía los bienes del alma en un lado y en otro los

bienes corporales y externos y creía que la balanza se inclinaba claramente

hacia los bienes del alma. Según Aulo Gelio, que lo cita también en varias

ocasiones, Critolao sostenía que el placer es malo y es el origen de otros

males, como la injusticia, la desidia, la cobardía y el olvido. También dice

que Critolao fue el autor de una Historia de los embajadores de Mileto y del

orador Demóstenes.

Demócares de Leucónoe. Orador y político ateniense, de entre los siglos III

y IV a. C. Era sobrino de Demóstenes, hijo de una hermana de este y de Laques. Se

conserva un texto en el que Demócares solicitó una estatua de bronce en el

Ágora de Demóstenes, su tío, así como manutención y un puesto de preferencia

para él y para el mayor de sus hijos, por haber sido gran benefactor de los

atenienses. En el año 306 a. C. apoyó una propuesta que en su momento había

realizado Sófocles según la cual debía prohibirse la enseñanza de la filosofía

antidemocrática. A su vez, Laques, hijo de Demócares, solicitó una estatua para

su padre, que se dice que fue llevada al Pritaneo.

Diógenes de Babilonia. Filósofo griego del siglo II a. C. Natural de

Seleucia, en las proximidades de Babilonia, dirigió la escuela estoica en

relevo de Zenón de Tarso. Integró la embajada que los griegos mandaron a Roma,

junto a Carnéades y Critolao, en el año 155 a. C., para conmutar la multa

imputada a Atenas por la invasión de Orope. Hizo aportaciones al estoicismo en

el campo del lenguaje y de la ética. En el primero, Diógenes diferencia tres

planos: sonido, expresión y palabra. Tanto Crisipo como él son los responsables

de la división en partes de la oración en: nombre propio, nombre apelativo,

conjunción y artículo. En el campo de la ética, estudia la selección racional

entre lo indistinto.

Espeusipo. (En

griego, Σπεύσιππος). Filósofo

griego nacido en Atenas, (c. 408– 339/338 a. C).1 Sucedió a Platón, su tío,

como Escollara en la dirección de la Academia en el año 357 a. C., De su obra

sólo se hallan en la actualidad algunas versiones fragmentarias. Gracias a

estos fragmentos conocemos algunas teorías básicas propuestas por él.

Testimonios registrados en Aristóteles y Simplicio3 indican, por una parte, que

dio prominencia a una teoría de géneros a partir de la diairesis (διαίρεσις)

o división, que es criticada por Aristóteles mismo en Generación de los

animales. En la época post-platónica de la Academia, las figuras del discurso

tuvieron prevalencia. Esto quiere decir que se construyeron figuras del

discurso llamadas onimias, como la

sinonimia, homonimia, paronimia, heteronimia y polinimia. Este avance de Espeusipo no es menor, en tanto que

fragmentos de Simplicio sobre Aristóteles y los estoicos toman sus posturas -ya

sea a favor o en contra- para elaborar una historia del estudio de los términos

del discurso. Esto ocurre de manera notable en el comentario de Simplicio a las

Categorías de Aristóteles.

Grabado de Espeusipo del siglo

XVII.

Gayo Asinio Polión. (En latín, Gaius Asinius Pollio), (75 a. C. – 4). Político,

orador, poeta, dramaturgo, crítico literario e historiador de la época del

nacimiento del Imperio romano. Sus escritos, que no han llegado a nuestros

días, sirvieron de material para Apiano y Plutarco. Polión era patrón de

Virgilio y amigo de Horacio y tiene poemas dedicados a él por ambos poetas.

Gneo Cornelio Léntulo Clodiano. (En latín, Cneus Cornelius Lentulus Clodianus). Político

y militar romano. Aunque nacido en la gens Claudia, fue adoptado por un

Cornelio Léntulo, probablemente por el cónsul del año 97 a. C. Gneo Cornelio

Léntulo. En 72 a. C. alcanzó el consulado con L. Gelio Publícola, un año

después de que se iniciara el levantamiento de Espartaco. Ambos cónsules

presentaron varias leyes importantes; una de las cuales daba la ciudadanía

romana a los que habían permanecidos leales a Roma durante de las guerras

sertorianas, ratificando la concesión entregada ya por Cneo Pompeyo, y otra,

que las personas ausentes en las provincias no podían ser acusados de delitos

capitales. Esta ley fue dictada con la intención de proteger a Sthenius de

Thermae en Sicilia contra las maquinaciones de Verres. Léntulo también aprobó

una ley para exigir el pago de los que habían recibido concesiones de tierras

públicas durante la dictadura de Sila.

Denario de Cneo Cornelio Léntulo

Clodiano

Anverso: Busto de Marte con yelmo

Reverso: Victoria conduciendo una

biga.

Harpago. (En griego, Ἅρπαγος; Acadio: Arbaku).

General medo que facilitó el acceso de Ciro II al trono medo-persa.

Posteriormente fue sátrapa de Lidia. Era

un cortesano del rey medo Astiages, cuyo reinado puede situarse aproximadamente

entre el 585 a. C. y el 550 a. C.

Hiparco.

(En griego,

Ἱππάρχος; Atenas, f. 514 a. C.). Uno de los Pisistrátidas y tirano de Atenas. Hijo menor de Pisístrato,

Hiparco subió al poder junto con su hermano Hipias tras el fallecimiento del

padre. Poco se sabe de la vida de Hiparco, pero según Tucídides, no era más que

un "fantoche" y el verdadero poder lo sustentaba su hermano Hipias.

Mecenas de los artistas, Hiparco protegió a los poetas Simónides de Ceos, Laso

de Hermíone y Anacreonte, hizo construir una importante biblioteca, apoyó los cultos

mistéricos de Eleusis, y mandó recopilar los poemas de Homero. En 514 a. C.,

fue asesinado por los tiranicidas Harmodio y Aristogitón. Según Heródoto y

Tucidides, Harmodio habría rechazado las propuestas amorosas de Hiparco. Otras

fuentes señalan que Hiparco impidió que la hermana de Harmodio participara en

la procesión de las canéforas en las Panateneas, insinuando que no era virgen.

Furioso, Harmodio, planeó la conjura contra Hiparco y Hipias, conjura que

acabaría con la vida de Hiparco que fue apuñalado durante las Panateneas.

Lucio Cornelio Sila Félix. (En latín, Lucius Cornelius Sulla Felix). Roma, 138

a. C. - Puteoli, 78 a. C.). Uno de los más notables políticos y militares

romanos de la era tardorrepublicana, perteneciente al bando de los optimates.

Cónsul en los años 88 a. C. y 80 a. C. y dictador entre los años 81 a. C. y 80

a. C. recibió la corona gramínea, el honor militar romano más prestigioso y

único durante la Guerra Social (91 a. C.-88 a.

C.).

Busto de Sila en el Munich

Glyptothek.

Marco Porcio Catón. (En latín, Marcus Porcius Cato Uticensis). (Roma, 95 a. C. – Útica, 12 de

abril de 46 a. C.). Político romano. También se le llama Catón el Joven o Catón

de Útica para distinguirlo de su bisabuelo Catón el Viejo o Catón el Censor

(234-149 a. C.).

Estatua de Catón de Útica. Museo

del Louvre. La estatua lo representa justo antes de darse muerte, leyendo el

Fedón, el libro de Platón que relata la muerte de Sócrates. La obra es del

escultor Jean-Baptiste Roman (París, 1792-1835), en mármol de Carrara blanco, y

fue acabada por François Rude (Dijón, 1784 – París, 1855). Se encuentra en el

Museo del Louvre.

Pisístrato (c. 607-527 a. C.). (En griego, Πεισίστρατος). Destacado tirano griego del siglo VI a. C., que

gobernó Atenas en 561,

559-556 y del 546 a 528 a. C. Fue el padre de Pisístrato.

Publio Clodio Pulcro. (En latín Publius Clodius Pulcher; Monte Palatino,

Roma, 92 a. C. - Bovillae, actual Marino, 18 de enero de 52 a. C. del

calendario romano). Político romano de la etapa final de la República.

Perteneciente a la rica familia patricia de los Claudii, era hijo de Apio

Claudio Pulcro y de Cecilia Metela Baleárica. Cambió la pronunciación de su

nombre, Claudio, a Clodio (Clodius en lugar de Claudius en latín), para adaptarlo

a la de las clases bajas, como hizo también su hermana Clodia, adoptando la

forma popular de su nombre en lugar de Claudia. Se casó con Fulvia y tuvo una

hija, Clodia Pulcra, brevemente casada con Octavio.

Publio Cornelio Escipión Africano Mayor. (En latín, Publius

Cornelius Scipio Africanus). (Roma, 20 de junio de 236 a. C. – Liternum, Campania, 3 de diciembre de 183 a. C.),

también conocido como Escipión

Africano, el Mayor y el Grande. Destacado político de la República romana que

sirvió como general durante la Segunda Guerra Púnica. Su fama se debe a que fue

el único general romano que pudo derrotar a Aníbal, en la batalla de Zama (202

a.C.), victoria que le valió añadir su agnomen,

Africano. El hecho de que el pueblo romano le apodara Aníbal Romano demuestra

que fue uno de los mejores generales de la Edad Antigua, y el más destacado de

la historia de la Antigua Roma antes de Cayo Mario, Cneo Pompeyo Magno y Julio

César. Es descrito por las fuentes antiguas como un hombre de carácter

benévolo, de ideología liberal, afable y magnánimo. Su genio militar se debió a

la perspicacia y al ingenio, esparciendo además entre sus legiones, en varias

ocasiones, la idea de que actuaba bajo la protección de los dioses del panteón

romano.

Busto de Escipión como senador de

Roma

Quinto Fabio Máximo. (En latín, Quintus Fabius Maximus). Magistrado romano. Hijo mayor del

consular del mismo nombre Quinto Fabio Máximo, fue edil curul en el año 215 a.

C., y pretor en 214 a. C. Estuvo

estacionado en Apulia, en el barrio de Luceria, y cooperó con tino con otros

comandantes en la segunda guerra púnica. Fue electo cónsul para el año 213 a.

C., con Apulia de nuevo como su provincia. Su padre en este año sirvió bajo sus

órdenes como legatus en Suessula. El

joven Fabio fue a su vez legatus del

cónsul M. Livio Salinator en 207 a. C.6 Murió poco después de este período, y

su oración fúnebre fue pronunciada por su padre.

Quinto Sextio.

(En latín, Quinti Sextii Patris). Filósofo romano, cuya filosofía combinó el pitagorismo

con el estoicismo. Fue citado y alabado a menudo por Séneca.

Sileno. (En,

griego Σειληνός o Σιληνός) era un viejo gordo y raro sátiro, dios menor de la embriaguez. Era el padre

adoptivo, preceptor y leal compañero

de Dioniso, el dios del vino, al tiempo que era descrito como el más viejo, sabio y borracho de sus seguidores. Su

equivalente en la mitología romana era Silvano, cuyo nombre significa

simplemente «de los bosques», y en la mitología etrusca Selvans. Sileno suele

considerarse hijo de Hermes, como sucede con la mayoría de los sátiros, pero en

otras tradiciones se le hace hijo de Pan con una ninfa, o de Pan con Gea. Como

con Dioniso, se situaba su lugar de nacimiento en Nisa (Asia). Sileno fue

conocido por sus excesos con el alcohol, pues su amor por el vino era su

pasión. Por ello solía estar borracho y tenía que ser sostenido por otros

sátiros o llevado en burro. Sin embargo los de su raza no podían seguir

bebiendo indefinidamente como habrían querido, pues eran mortales como se

deduce de sus tumbas, halladas tanto en la tierra de los hebreos como en

Pérgamo.

Estatua que representa un sileno

ebrio. Museo del Louvre.

Vedio Polión.

(En latín, Publius Vedius Pollio). Romano ecuestre del siglo I a.C, y un amigo

del emperador romano Augusto, que lo nombró a una posición de autoridad en la

provincia de Asia. En la vida más tarde llegó a ser conocido por sus lujosos

gustos y la crueldad de sus esclavos; cuando le disgustaron, tenía que

alimentar a las lampreas que llevará a esos efectos, que se consideró como un

acto sumamente cruel. Cuando Vedio trató de aplicar este método de ejecución a

un esclavo que se rompió una copa de cristal, emperador Augusto (Habitación de

Polión en ese momento) estaba tan consternado que no sólo intervino para

impedir la ejecución, pero tenía todo de valiosos recipientes para beber de

Polión deliberadamente rotas. Este hecho, junto con la demolición de la villa

masiva que heredó tras la muerte de Vedio en 15 BC de Augusto, se refiere con

frecuencia en la antigüedad en las discusiones sobre la ética y de la función

pública de Augusto.

Moneda mostrando Vedio Polión (a la

izquierda)